SCSK株式会社 執行役員常務 産業事業グループ長宮川 正様

【宮川様プロフィール】

1987年、まだ黎明期であったIT産業に可能性を感じ、CSK(当時)に入社。2002年には郊外型データセンターの立ち上げに初代部長として尽力。

2010年にITインフラ、運用の東日本本部長として多くの分室業務を管理し、2011年の東日本大震災後にはBCP、DR需要に対応するためデータセンター拡大を推進。

その後、ITマネジメント事業や、通信・公共の顧客向け部署の本部長を歴任し、2022年より現職。

貴社が共創ITカンパニーとして社会課題解決を目指す背景について教えてください。

SCSKの経営理念は「夢ある未来を、共に創る」です。私たちは単にIT技術を提供するのではなく、ITを駆使して社会全体を豊かにし、活力を生み出すことを目指しています。特に、社会課題解決を通じた持続的な事業成長を重視し、「ITの、つぎの幸せへ。」というテーマのもと、安心・安全でいきいきとした未来社会を実現したいと考えています。

この考え方は、統合報告書にも明確に示しています。企業の統合報告書は、一般的に事業紹介が中心ですが、SCSKでは、社会にどのように貢献するか、サステナビリティ経営の観点からどのような成長戦略を描くかなど、我々の考えをお示しすることに重点を置いています。

この度貴社は札幌市、北海道大学、札幌市立大学との産学官連携プロジェクト「SCSKのふるさと納税」の取組を実施されましたが、どのように生まれたのでしょうか?

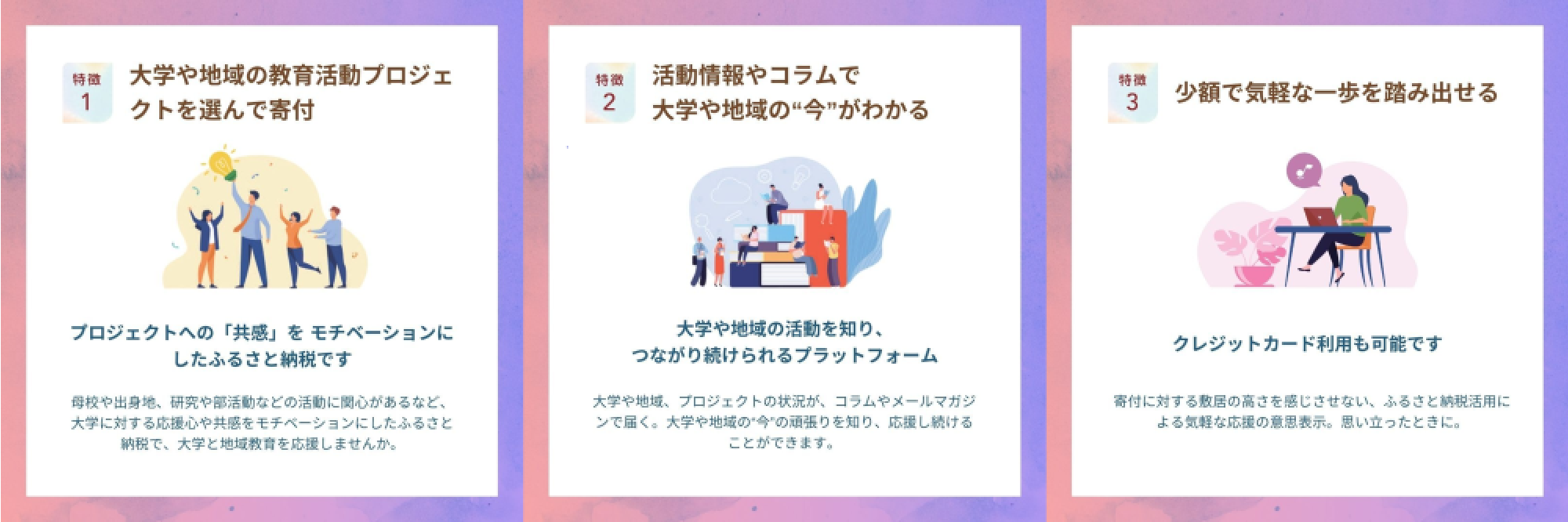

まず、この「SCSKのふるさと納税」というのは、当社、札幌市、国立大学法人北海道大学(以下 北海道大学)との連携協定*に基づき構築した、「地元愛/母校愛による『応援型』ふるさと納税」プラットフォームです。2024 年 4 月より札幌市、北海道大学、札幌市立大学と協同で構築に取り組んでまいりました。

ただ単に寄付を募るのではなく、「返礼品のないふるさと納税」の仕組みを取り入れた、企業・自治体・大学が一体となって地域を支援するモデルです。

出所:SCSK様ご提供

一番最初の出発は、SCSKイノベーションプロポーザルという、社内での企画コンペです。思い入れのある大学や地域に返礼品なしでふるさと納税できる、そんなコンセプトを聞いたとき、とても面白いと思いました。そこで、この企画を北海道大学に持っていきました。といいますのも、北海道大学とは、当社のグループ会社であるSCSK北海道株式会社が連携協定を結び、地域の人材育成活動の取組を一緒に行っておりましたので、北海道大学であれば共に素敵な取り組みを進めていけるのではと考えたからです。

そのときのお話も、当社の事業説明はそこそこに、「ITを活用して社会を元気にしたい」という理念をしっかりとお伝えさせていただいたつもりです。結果、この想いに共感をいただき、札幌市の担当職員の方をご紹介いただいて、構築期間を経て、2024年12月には札幌市立大学を含めた4者でサービス開始の合同記者会見を行うことができました。

* 参考URL:https://www.scsk.jp/news/2024/pdf/20240402.pdf

(右から)SCSK宮川常務、中島秀之札幌市立大学長、行松北海道大学理事、札幌市浅村局長

出所:SCSK様ご提供

大学と連携することに対する思いやお考えはありますでしょうか?

SCSKグループは毎年約350名の新卒の学生を採用しており、全国の大学や学生とのつながり・関係性は非常に大切にしています。今回の取組では、ふるさと納税のプラットフォームを作りたいという思いよりも、「返礼品のないふるさと納税」の仕組みを通じて大学に貢献をすることで、一人でも多くの学生の皆さんのモチベーションに繋げたいという思いで始めました。

もちろん就職先としても興味関心を持っていただけるような魅力のある会社作りにつながれば良いと考えていましたが、単なるビジネスの視点ではなく、大学と連携して地域の未来を共に創る、地方を活性化するために協力するという意識が大事であり、大学との連携では学生の皆さんのために何ができるかを真剣に考えていくというマインドから新しい発想やイノベーションが生まれてくることを期待しています。

社会課題解決による価値提供を行いながら、経営基盤を整えビジネスとしても成立させていくのは、様々な経営判断の難しさやジレンマがあるのではないでしょうか。

イノベーションには、数年単位の投資が必要ですし、取組が実際に稼働した後も、しばらくは回収できないのが事実です。民間企業である以上、一定の予算枠を超えた場合はイグジット(撤退) も視野に入れなければなりません。当社の場合、イグジットのルールは非常に寛大ですが、この新たなふるさと納税プラットフォームを続けていくためにも、サービスを世の中に広く浸透させ、より多くの方々に利用していただきたいと思っています。この取組を通じて利益を追求しようとは思いませんが、寄付がしっかりと集まって、事業基盤を確立させることは重要ですし、寄付が集まってこそ、新しいイノベーションにつながる取組を大学が実行できると考えています。

大学に加え、札幌市(自治体・行政)との連携に向けた対話を進める中での感想や気づき等があれば教えてください。

自治体との接点はこれまでもいくつかありましたが、今回、札幌市の皆さんと連携に向けた対話を行ってみてとても驚きました。先入観で、自治体職員には「できる/できない」という杓子定規的な対応されるのではないかと心配していたのですが、実際には常に同じゴールや未来を見据えながら、「では現状を踏まえて何ができるのか」という前向きな姿勢で臨んでいただきました。様々なアイデアを出し合いながら対話できる最適なパートナーに出会えた思いです。最初、札幌へ伺ってこのお話を持ちかけた際も、すぐに「やりましょう」と言っていただき、札幌市へ出張している期間中に2回目の打ち合わせを設定していただいたことも印象に残っています。

今後の貴社の官民連携を通じた社会課題解決に対する考え方や、今回のふるさと納税のシステムの今後の方向性についてお考えをお聞かせください。

地方拠点を通じて地方を元気にしていくという意識は常に持っています。そのなかで行政と進めるテーマが出てくれば、取り組んでいきたいと考えています。

今回の取り組みは非常に良いテーマであったと感じており、まずは、大学や札幌市と連携してこのシステムを持続的に成長させていきたいと考えています。また、これを起点とし、政令指定都市レベルでの横展開等を見据えることで、より持続的かつより多くの方に利用していただけるシステムにブラッシュアップしていくことができるのではないかと思っています。

- 関連記事:https://www4.city.sapporo.jp/scg/case/case-010.html

- 「SCSKのふるさと納税」ポータルサイト:https://scskfurusato.jp/

インタビューを終えて

今回はIT技術を活用し、地域と一体となり様々な社会課題解決に取り組むSCSK執行役員常務 産業事業グループ長の宮川様にお話を伺いました。産学官による新たなふるさと納税のモデル構築への取組は、地域の大学への貢献のみならず、地域の持続的な社会成長を目指すうえで大変示唆に富む内容でした。札幌発の今回の取組が、今後さらに他の自治体や大学にも広がり日本全体の活力向上につながるよう、札幌市としても推進に努めてまいります。