株式会社ソーシャル・エックス/株式会社ソーシャル・エックス総研 代表取締役

合同会社million dots 代表

伊藤 大貴様

【伊藤様プロフィール】

早稲田大大学院(理工学)修了後、日経BP。横浜市議会議員3期10年。2017年横浜市長選立候補後、ソーシャル・エックス等を起業。逆プロポ、アクセラレーション事業、ファンド事業などを立ちあげる。事業性と社会性を両立した新規事業開発を得意とする。新経連、各省庁、日経BP、時事通信社、ふるさと財団など講演多数。著書に『ソーシャルX』『スマートシティ2025』『日本の未来2021-2030』『同2019-2028』『5Gエコノミー総覧』(いずれも日経BP)等。『伊藤大貴のソーシャルX』(日経ビジネス)、iJAMP『オピニオン』(時事通信社)など連載。世界銀行アドバイザー。文科省「DX人材養成プログラム開発・実証事業」有識者等。

貴社の取り組みについて教えていただけますか?

私たちが取り組んでいるのは、企業と行政のオープンイノベーション、官民共創の支援です。

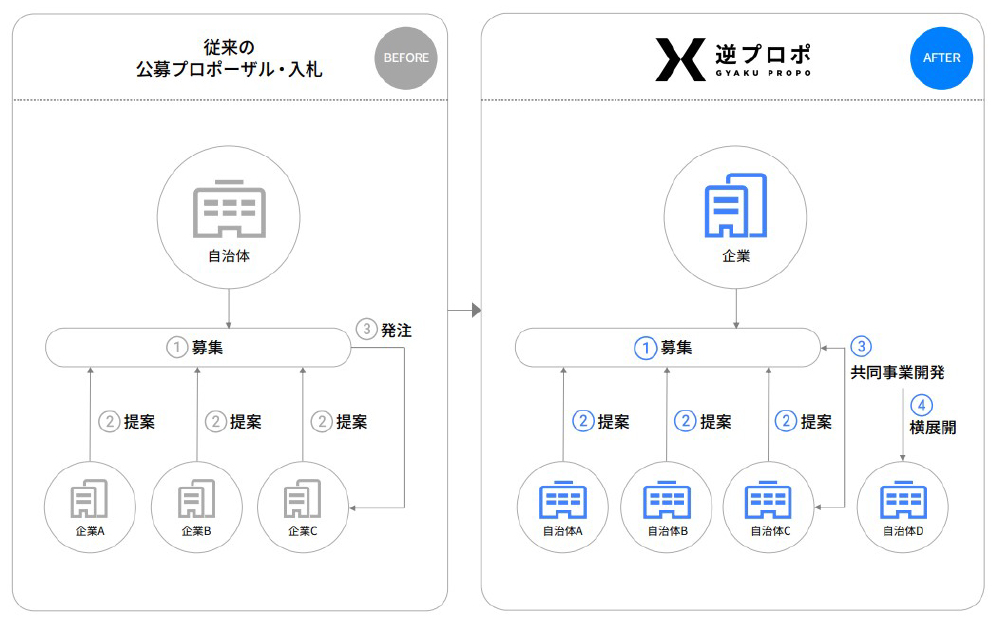

具体的に展開しているサービスとしては、企業が関心のある社会課題を提示し、それに対して関心の高い自治体が手を上げてマッチングする共創サービス「逆プロポ」があります。テーマに関心の高い自治体が、企業とともに挑戦したい企画やアイデアをA4一枚の簡単なエントリーシートで提案し、企業が自治体を選んで、企業の予算を使ってプロジェクトを実施していきます。また、「ソーシャルXアクセラレーション」というインパクトスタートアップや新規事業開発を支援するプログラムや、インパクトスタートアップへの投資ファンドも展開するほか、企業向けの社会課題のデータベースや、企業からのニーズに応じたワークショップや研修なども行い、本年度は86社に対して実施しています。

さらには、自治体向けに「逆プロポ・コンシェルジュ」というサービスを展開しており、行政の抱える社会課題・行政課題を民間企業の方々に分かるように翻訳して発信し、関心のある企業をつなげるサポートや、官民共創を庁内で推進できる共創人材の育成などを実施し、昨年度からは、豊田市の若手職員をお預かりして、庁内に官民共創を広げられる人材へと育成しています。また、本年度は北海道内含め、113自治体に対して「官民共創のはじめかた」ワークショップを実施しています。

逆プロポを構想したきっかけは?

私が横浜市の市議会議員をやっていた際、横浜市の公民連携窓口「共創フロント」の立ち上がりをみていました。今と時代が異なり、当時は行政が企業とコラボレーションするという発想がありませんでしたし、議会も市民も理解できていませんでした。また、市役所内部でも、各部署に企業をつなごうとすると、余計な仕事を持ってきて、と言われていて、共創フロントの職員は四面楚歌になっていました。

事実、自分も当初は共創フロントはいらないのではないかと思っていた側の人間です。ただ、官民共創の重要性を理解できたきっかけがありました。横浜市の財政構造とその推移について調べる中で、横浜市は個人市民税に偏った税収構造であるが故に、安定していると言われていましたが、将来、高齢化が進んでいくことで、個人市民税の税収が落ちることが見込まれる中、財政需要が減らないときにカバーする手立てが必要、その手立てとして企業との共創が一つの解決策になりえる、ということに気づいたことです。これは、東京都を除いて日本のほぼすべての自治体が直面する共通の問題であると思いました。

そこからは、共創フロントを議会の側から積極的に支援し、自らも約3年かけて、横浜スタジアムの改修事業における官民共創を推し進め、85億円の工事費用を横浜市の持ち出しゼロで実現するに至りました。

その後、ご縁を頂いて横浜市長選に挑戦した際は、市長になったら官民共創をさらに推進し、共創フロントで蓄積したノウハウや知見を元に、全国の官民共創を支援する取組みができればとも考えていました。残念ながら落選してしまったのですが、この山を民間から登ってみようと、いくつか起業したうちのひとつがソーシャル・エックスです。

「逆プロポ」はどういう経緯で生まれたのですか?

ある日、東京海上出身の二人の人物がひとつ前のスタートアップにやってきまして、そのうちの一人が、後のソーシャル・エックス共同創業者の伊佐治なんですが、意見交換をする中で、「新規事業を検討していた際、社会課題をお金を出してでも知りたかった」と言ったんです。そんなことがあるのかと驚きました。そして、もしそれが本当なら、こんな事ができるんじゃないか、と思いついたのが「逆プロポ」でした。思いついた時は誰にも理解してもらえず、これは面白いぞとひとり興奮していたんですが、あれから4年経って、こうやってたくさん事例も生まれて、認知も高まってきました。企業は、意欲の高い自治体とつながって、事業開発をスピーディに実施できる。行政も予算を使わずに試したい事業に挑戦することができるし、行政の予算を使わないので、基本的には従来の常識で行くと失敗がない。一度経験するとリピーターも多く、「逆プロポ」のエントリーを重ねることで、庁内で官民共創が当たり前になる、という声もたくさん伺っています。

事業を展開するなかで大切にされている思いやお考えはありますか?

私たちは主に民間向けのサービスを提供していますが、大きな方向性としては、政府や行政からいただく売上比率をゼロにして、可能な限り民間資金による官民共創のエコシステムの構築を目指しています。今の全国の自治体の置かれている状況を考えると、投資に使える経費が少ないので、自治体からお金をもらわないと成り立たない仕組みや取り組みは、仮に素晴らしいものだったとしても持続的な成長が期待できない。持続的な取組として根付かせていくためにも民間資金がベースとなる仕組みを作りたいと考えています。そういった視点が評価されて、春にはボローニャで行われる学会IRSPM(国際公共経営学会)にて「逆プロポ」の論文発表が行われることにもなっています。

官民共創がうまくいくために大事だと思われるポイントはありますか?

官と民の間での「ビジョンの共有・目線合わせ」が最も重要だと思っています。

まだ日本社会において官民共創の仕組みが成熟していないので、行政は民間企業にすぐやってほしいことを言ってしまうし、企業側もすぐに自分たちがやりたいことやできることを言ってしまう。官民共創を進めるには、「何のためにやるのか?」という大きなビジョンの部分の目線合わせをまず行わないと、共創の取組を始めることができません。

私たちが関与した最近の具体的な事例としては、株式会社Mellowというキッチンカーのプラットフォーム企業が自治体と連携した取組が象徴的です。

参考:キッチンカー出店ならMellow|それぞれの豊かさを、それぞれの想いで。

当初、Mellow社は「行政の土地を貸してほしい」という形で営業していましたが、自治体側からすると「なぜ特定の企業だけに土地を貸すのか?」という公平性の問題がありました。そこで、私たちは「Mellow社の本質的な価値は何か?」を整理し、「土地を借りてビジネスをすることではなく、人々のタッチポイントを作り、まちの賑わい創出に貢献していること」にフォーカスしました。その上で、自治体にも「税金を使わずに地域活性化ができる」という点を納得いただき、キッチンカーを活用した新しい共創スキームが生まれました。これは、官民共創のビジョン共有の重要性を示す事例であったと思います。

官民連携のスキームはB to Gだと民間企業の人も行政の人も思い込んでしまいますが、これだと最後に行政の予算が必要という世界観で頭を悩ませることになる。官民共創でフィットするスキームは割と明確で、B to BかB to Cだと考えています。

札幌市が取り組む官民共創に対してどのような期待をお持ちでしょうか?

地理的に見て北海道、特に札幌は非常にポテンシャルがあると感じています。地球温暖化の影響により、世界的にも北方エリアへの移住が進む中で、札幌市の価値は今後さらに高まっていくと考えています。

そのポテンシャルを生かしていくためにも、官民共創を戦略的かつ長期的な視点で取り組むことが重要だと考えています。共創に関してテーマを絞るか、広く取り扱うかは自治体の戦略次第ですが、急がないことが大切です。民間企業と行政の文化は異なるため、共通の認識を醸成することが必要です。初期フェーズでは成果がすぐに出ないことも多いですが、ひとつでも多くの企業と接点を持ちながら学びを得て、3〜5年のスパンで腰を据えて取り組むことで、札幌のポテンシャルが生かされると思います。

インタビューを終えて

今回は「逆プロポ」で新たな官民共創の可能性を切り拓く、ソーシャル・エックス代表取締役 伊藤様に、現在の活動内容や共創を生み出すポイントや取組姿勢等についてお話を伺いました。官民共創の成功に欠かせない「共通のビジョン」、初期フェーズでの試行錯誤も見越した長期視点での取組等、非常に示唆に富む内容でした。札幌・北海道のポテンシャルを最大限に引き出すために、官民双方の歩み寄り・相互理解が求められています。